こんにちは!メガネズムです!

賢い人だけが得するメガネの方程式第2弾です。

YouTubeでも配信しています。ラジオ感覚でお楽しみ下さい!

前回では

【プロも納得】賢い人だけが得するメガネの方程式 #01(最低条件)

快適なメガネ=距離をお話ししました。

まだ、ご覧になっていない方は、前回の記事もご覧ください。

今回はその記事の続きのお話になります。

前回の記事で少しお話ししました方程式の距離以外の他の要素は

大きさです。

この大きさは見たい物の大きさになります。

なぜ、見たい物の大きさを考えなければならないのか?

例え話を交えてお話していきます。

見たい物の距離と大きさ

お米に「メガネ」と細いペンで書いたとします。

まあ、あんな小さい米粒に文字が書けるかどうかは置いときますが…

米粒に書かれたメガネという文字を見たいと思います。

もちろん、顕微鏡はなしですよ!

皆さん想像してみて下さい!

恐らく大多数の方は手に取ったり、台の上に置いたりして見ているところを想像したと思います。

それは当たり前ですよね!

だって、米粒は小さいからよく見えるように近くで見ようとしますよね。

米粒を5m離れたところ、大体普通乗用車の全長の距離の所に置いても見えないのは分かりますよね。

何が言いたいのかというと

見たい距離が合っていても見たい物の大きさが距離に合っていないと見えないのです。

基本的には小さいものは近い距離でしか見えません。

いやいや、見えないからメガネを作るんよ?

標識の文字も小さいじゃないかと以前言われたことがありますが

標識の文字は近くで見ると大きいです。

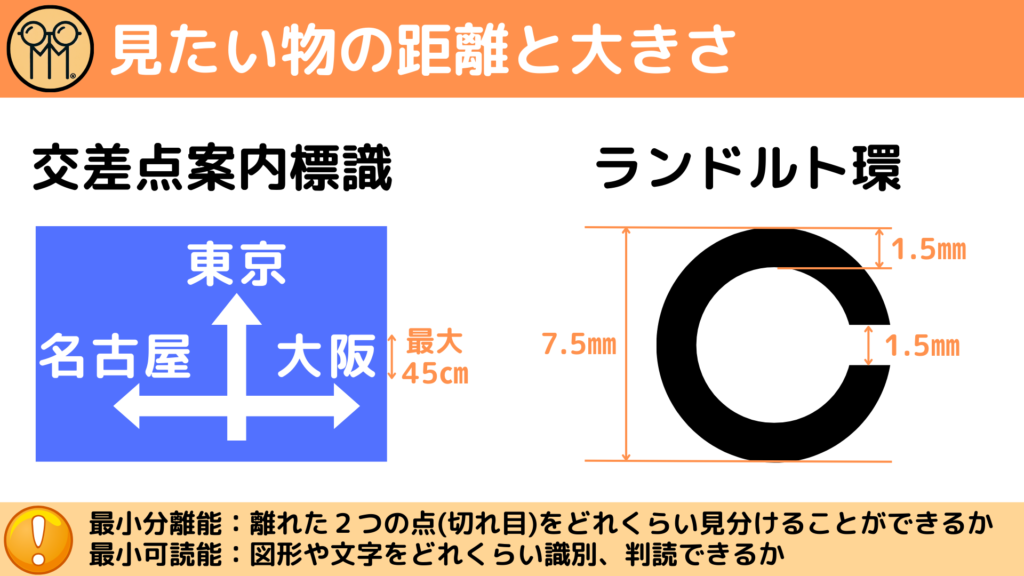

大きさは最大で45㎝程度です。

遠い所からも読めるように文字を大きくしてあります。

でも、言いたいことは分かります。

でも、メガネを掛ければ全て見えるわけではないのです。

小さすぎるものはたとえメガネを掛けたとしても見えないのです。

視力という基準を設けて見える見えないを判別しているというわけです。

余談として、視力には定義があります。

視力1.0は、5m先の直径7.5㎜のランドルト環(視力測定するときに見るCです)にある1.5㎜の切れ目の方向が判別できることと国際的な基準指標とされています。

これは、1909年、今から116年前に国際眼科学会にて制定されました。

なぜ、視力がこの定義なのかは発案したエドマンド・ランドルトさんやお偉い方々に聞かないとわかりませんが……

人間の最小分離能とや最小可読能には限界があります。

最小分離能とは、切れ目がどのくらいまで見分けることが出来るのかという度合いで

最小可読能とは図形や文字をどのくらいまで識別、判読できるかという度合いのことです。

眼科検査では、国際基準にのっとり最小分離能が測定できる「ランドルト環」で検査をし

眼鏡店では、効率や実用性を重視して最小可読能が測定できる「ひらがな」で測定します……

ちょっと、話がそれてきたので話を戻します。

視力からも分かるように目には物を判別できる限界値があります。

米粒に書いてある文字は、かなり小さいので距離が離れすぎると目の限界で見えなくなってしまいます。

あなたの見たい物がどのくらいの距離にあってどの程度の大きさなのかを測定するときに分かれば失敗しにくくなります。

眼科やメガネ屋で実際に見え方を確認する

可能であれば、見たい物を眼科やメガネ屋に持っていくことをおススメします。

実際に、メガネを掛けて見てその場で見えるか見ないかを試すことができ、失敗のリスクを減らせます。

特に、見たい物が小さすぎるときや距離が手が届かないくらいの距離の場合は要注意です。

しっかりと専門家に伝えておかないと専門家もイメージができなくなってしまい快適なメガネを作れなくなります。

まとめ

賢い人だけが得するメガネの方程式は

メガネ=距離+大きさ

です。

見たい物の大きさにより距離が合っていても見えなくなります。

特に、小さすぎる物や手が届かない距離の所を見る場合は専門家に詳細を伝えることが重要です。

可能であれば、眼科やメガネ屋で見たい物を持って行きその場で見えるかどうかを確認しましょう!

そして、

前回でもお話したようにここに高さを追加するとより完璧な究極のメガネの方程式になります。

次回の記事は、究極のメガネの方程式を解説していきます。

YouTubeでも配信しています!是非、遊びに来てください♪