今回のテーマは遠近両用メガネです。

初めて遠近両用メガネを考えている方、すでに使っているけど違和感がある方、必見です!

動画でも配信していますのでラジオ感覚でお楽しみください!

遠近両用メガネとは?

遠近両用メガネとはどういうメガネのことでしょうか?

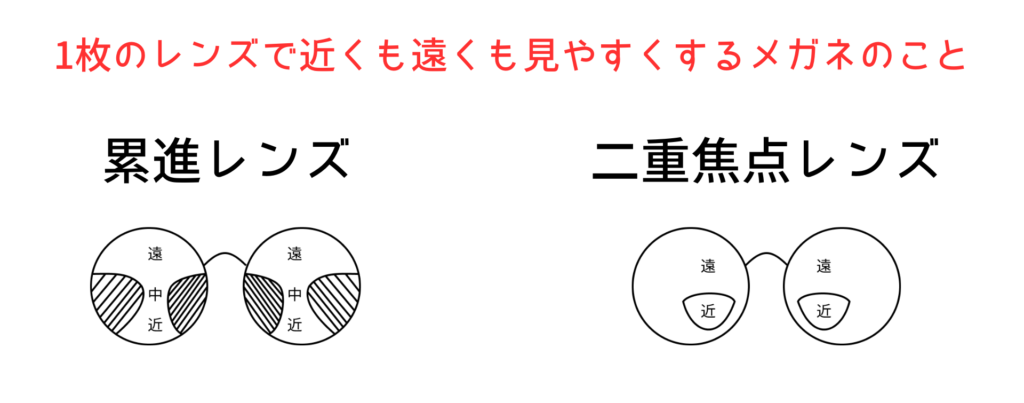

遠近両用メガネとは、1枚のレンズで近くも遠くも見やすくするレンズが入っているメガネのことです。

主に、近くが見づらくなったときに必要となるメガネです。

大きく分けて2種類があります。

1つ目は、累進レンズです。これはレンズの上下方向に度数が段階的に変化しているレンズです。

遠近という名前ですが、遠用と中間、近方の3つが見えます。

累進レンズの図の斜線は歪みが入ってピントが合いにくいエリアとなります。

ですので、遠近両用はよく見える部分と見えない部分があります。

これが遠くだけ見えるメガネ、いわゆる世間的に近視のメガネと言われているメガネとの大きな違いです。

今から約65年前に登場し現在、主流となっています。

メガネの歴史ではまだ新しいレンズです。

高性能なレンズは、今はやりのAIを活用した累進レンズも登場しています。

2つ目は、二重焦点レンズです。

現在ではあまり見かけなくなりました。

私が子供の頃、おじいちゃんやおばあちゃんがよくかけていました。

メガネの下の部分にポケットのようなものがありまして

この部分で近くの物を見ます。

このレンズの特徴は、累進レンズと違い歪みが少なくピントが合うところがわかりやすく使いやすいことです。

但し、中間部がありませんのでパソコンやカーナビは見にくくなります。あと見た目も遠近両用をしていると一目瞭然で分かります。

今回は、現在主流である累進レンズを遠近両用として解説していきます。

メリット・デメリット

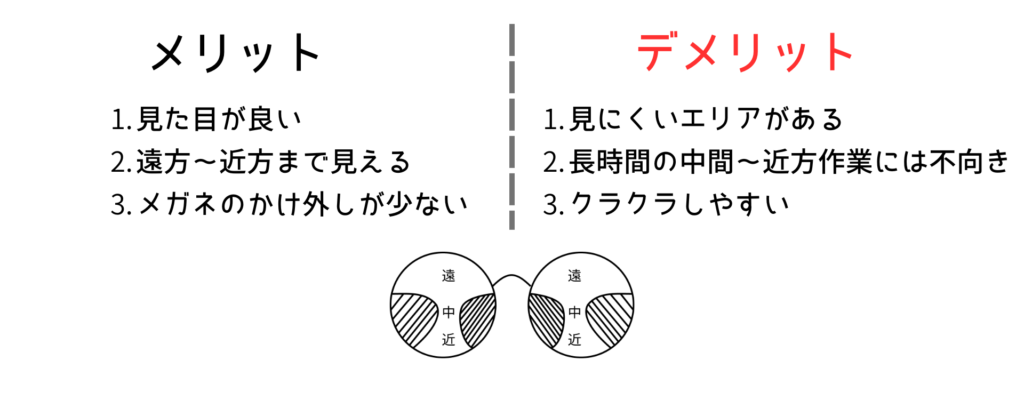

次は、遠近両用のメリット・デメリットを3つずつ紹介します。

まずメリットからです。

1つ目は、見た目が良いことです。

他人から見たときに遠近両用ということが分からないです。

よくお客さまから聞かれるのですが全く見た目はわかりません。

恐らくお客様のおじい様やおばあ様がかけていたのが先ほどご紹介しました二重焦点レンズだったのではないかと思います。

昔は二重焦点レンズしかなかったのでそのイメージが強いのかと思います。

2つ目は、遠くから近くまで見えます。

度数がレンズの上から下にかけて段階的に変化しているため遠方、中間、近方が見えます。

ですので、日常生活で困ることはほとんどないです。

3つ目は、メガネのかけ外しが少ないことです。

遠近両用はオールマイティに使えるメガネです。車の運転からスーパーでのお買い物まで一本で事が済んでしまいます。遠くのメガネと近くのメガネをかけ替える手間がなくスマートに過ごすことができます。

次は、デメリットです。

1つ目は、遠近両用のレンズはすべて見えるわけではありません。レンズの中心の上下方向は見えますが右を見たり左を見たりするとピントが合いにくいエリアがあります。これは、のちほど詳しく解説します!

2つ目は、長時間の中間~近方作業には不向きです。

上のメガネのイメージ図をご覧ください。

斜線の部分は歪むエリアでピントが合いにくいところです。

ご覧になれば、お分かりかと思いますが中間と近くの見える範囲は狭いです。

姿勢を崩したり顔の角度が変わると見にくくなっていしまいます。

3つ目は、クラクラしやすいことです。

これもお客さまからよく聞く声です。

歩くだけで怖い、階段を降りるときが怖いなどのご意見を頂戴します。この原因は、距離感が上手くつかめないことにあります。

遠方から近方にかけて度数が変化しています。つまり、レンズの上の部分と下の部分の度数が異なり差が生まれています。

度数の差が出るとどういうことが起こるかというと、見えている物の大きさが変わります。

近視の方の場合は、レンズの上の部分の遠の所が度数が強く、レンズの下の近が度数が弱くなります。近視の度数が強いと物が小さく見えます。

レンズの上から下にかけて物が段々と大きくなっていきます。

つまり、レンズの上の方は、物が小さくなり、レンズの下の方は物が大きく見えます。

歩くときや階段を降りるときにレンズの下の方で見てしまうと遠くを見ている時よりも物が大きく見えてしまい距離感がつかめなくなってしまいます。

その結果、上手く体を動かすことができずに不安になってしまいます。

慣れれば、気になりませんが、メガネの使い方にコツが必要です。

使い方のコツ

その①

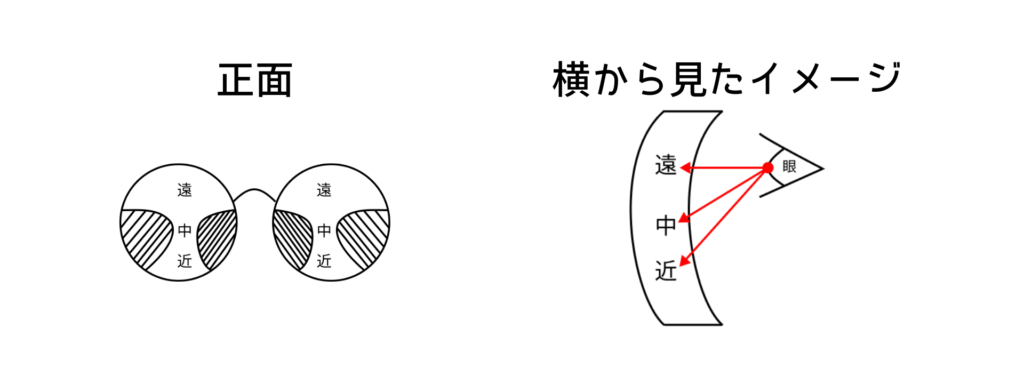

遠近両用で最も重要なのは近くが見えるかどうかです。

近くをよく見えるようにするためには、目だけを下方向に動かせるかがポイントになってきます。

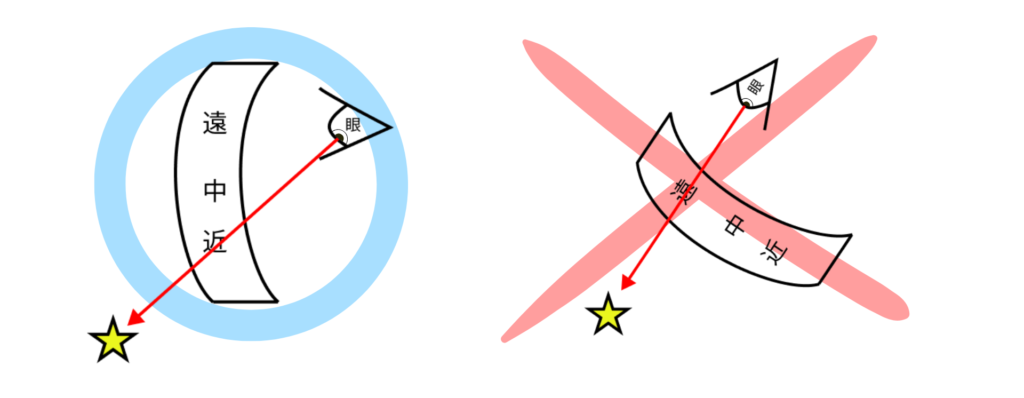

遠近両用は上から下にかけて遠、中、近と度数が変わっています。

そのため、近くを見るときは目だけを下げてレンズの下の部分に視線を通す必要があります。

初めての方はここでつまづきやすいです。

なかなか、普段の生活の中でする動きではないからです。

眼だけを動かすことができず顔ごと動かしてしまう方が多いです。

その②

顔ごと動かすとどういうことになるのでしょうか?

例えば上図のように手元にある星のマークを見ようとするとします。

顔ごと下へ動かすと右図のようにレンズも顔と同じだけ動いてしまいます。

そのため、視線がレンズの上の部分を通ってしまいます。

レンズの上の部分は遠くを見るところのため近くはボヤけてしまいます。

つまり、 遠近両用で近くを見る時には顔を動かさずに目だけ下げる動作が必要になってきます(左図)。

これができないと近くをよく見ることができません。

その③

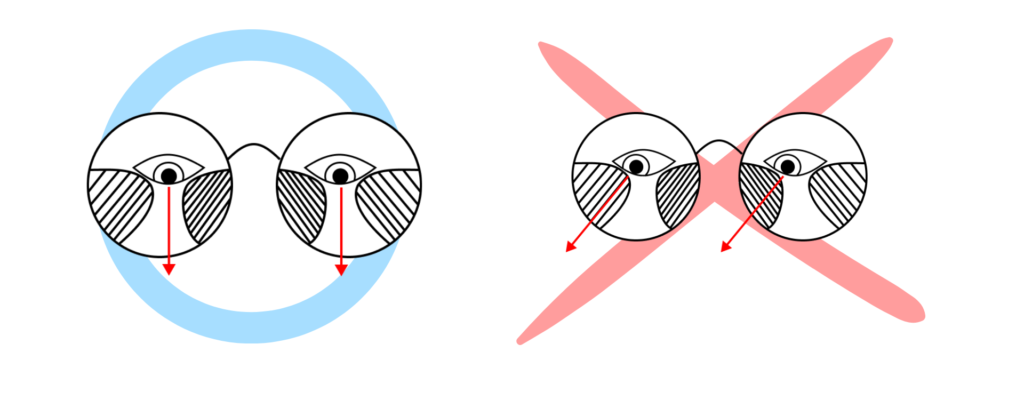

近くの視線がうまく使えても見えないケースがあります。

それは歪むエリアで見ている時です。

歪むエリアは斜線の部分に当たります。

視線を真下におろせば歪むエリアには入らない(左図)ですが、右下や左下を見ると歪むエリアに視線が入ってしまいます(右図)。

このエリアに入るとピントが合いにくいうえに物が湾曲して見えます。

左右を見るときは、顔ごと動かしてレンズの真ん中付近で見るとピントが合いやすいです。

使い始めの注意点

次は遠近両用を初めて作製したり度数を変えた場合の注意点をご紹介します。

1つ目は、ご自宅からかけ始めることをお勧めします。

なぜ、屋外でいきなり使わない方が良いのかというと、距離感が上手く掴めないからです。

段差が分からなかったり、人とぶつかったりして転倒してしまうケースもあります。

ご自宅であれば、物の配置や、段差などがわかりますのでぶつかったり転倒したりリスクは少なくなります。

ですので、より安全に遠近両用を練習することができます。

2つ目は、 視線の動かし方を練習することです。

遠くを見る時はレンズの上部 、近くを見るときはレンズの下の方を見ます。

最初は、少し意識して練習することが大切です。 先ほども申し上げたように見えるところと見えないところがありますので、

どこまで目を下げたら見えるのか?

顔の角度やどのような姿勢が見やすいのか?

を体で覚える必要があります。

遠近両用を使いこなすためにはある程度、人間がレンズに合わせる必要があります。

3つ目は、焦らずに時間をかけてなれることです。

慣れるまでには 1~2週間かかる場合があります。

初めての遠近の場合はどなたも最初から上手く見ることはできません。ご自分でレンズの見やすい位置を探して使いこなしていきます。

無理せずに少しずつ使い、徐々に遠近両用に慣れていきましょう。

ただ、どうしても使えないという方はご購入されたメガネ屋で必ずご相談して下さい。

もしかして、かけ具合がずれていたりレンズの度数がずれているかもしれません。

メガネは作ったら終わりではありません。メガネを作ってからがスタートです!

メンテナンス

そして、遠近両用メガネを長く使うために メンテナンスも必要です 。

メガネ拭きでお手入れすることや ケースで保管すること 、また 定期的な調整を行うことが大事です。

メガネ拭きでお手入れするときは、作製した眼鏡屋さんでもらえるメガネ拭きでメガネを拭きましょう。

汚れたらその都度メガネを拭いてメガネをきれいに保ちましょう。 もし、汚れがあると見にくくなる原因になってしまいます。

たまに、ハンカチやタオルでも良いでしょうかとご意見をいただきますが、やめた方がよいですとお答えしています。

ハンカチやタオルでも汚れは取れますがレンズを傷づける恐れがあるからです。

ハンカチやタオルは生地の目が粗いためレンズに傷がつきやすいです。

ですので、お手入れするときはメガネ拭きできれいにしましょう。

メガネを使わない時は ケースで保管しましょう。

自分ではメガネを置いた場所が分かりますが ご家族の方はメガネがどこに置いてあるかは分かりません。 知らずに踏んでしまったりしてレンズが傷ついたり、フレームが曲がったりします。使わない時はケースに必ず入れて保管するようにしましょう。

定期的な調整も必要になります。

ネジが緩んだり、ご自分で拭いても汚れが取れないこともあります。作製した眼鏡屋さんでクリーニングしたり、ネジのチェックをしたりしてメガネが快適に使えるようにしておきましょう!

まとめ

近くを見るときは顔を動かさずに目だけを下げてください。

顔も下に動かすと見にくくなります。

レンズの真ん中を意識して物を見るとぼやけや歪みが気になりにくくなります。

遠近両用は誰でも慣れるのに時間がかかります。

焦らずに遠近両用を安全なところから練習しましょう

メガネは作製してからがスタートです。

快適な見え方を維持するには定期的なお手入れ、調整が必要になります。

最低でも一年に一回は、作製されたメガネ屋さんでメンテナンスをして快適に過ごせるようにしていきましょう。

いかがでしたでしょうか?

少しはご参考になりましたでしょうか?

YouTubeも配信していますので是非遊びに来てください!