お店では

「まだ、見えるから遠近にしなくても大丈夫だよね?」

「疲れるけど見えるから遠近はまだ早いかな?」

「近くは見づらいけど遠近は今回は見送るよ!」

という遠近両用に対する抵抗感が見受けられます(笑)

遠近両用に変えると「もっと早く遠近にすれば良かった!」という方が意外と多いです。

メガネ屋としては、ガマンせずに素直に遠近使えば楽になるのになぁ~と思いながらお話を聞いております!

遠近両用に変えた方が、受ける恩恵はたくさんありますし、見える生活が楽しくなります。

そこで今回は、『遠近両用メガネをかけるタイミングと目からのサイン』を解説し、遠近両用

に変える適切なタイミングを知っていただけたらと思います。

もちろん、メガネ初心者の方にもおすすめですので、遠近両用が必要かなと思っている方!

必読です!

YouTubeでも配信しています。ラジオ感覚でお楽しみください!

遠近両用メガネが必要になる目からのサイン

遠近が必要となるサインはこの3つです。

この症状が30代後半以降の方にあれば老眼の疑いがありますが、それよりも若い方であれば、屈折異常や視機能低下の恐れがあるので眼科や眼鏡作製技能士などの専門家に相談した方が良いです。

今回は、30代後半以降の方向けになりますが、ご興味のある方はご覧ください。

いづれは遠近が必要になりますから……

それそれ詳しく見ていきましょう!

本やスマホの文字が読みにくい

近視の方は、メガネを外せば本やスマホの文字は見えるかと思います。

ただし、メガネを掛けたままで見えないのであれば確実に遠近両用メガネが必要になります。

ここで、ガマンして本当に見えなくなるまで放置する方がいますがあまりお勧めしません。

なぜなら、目にとって負担が大きすぎるので目の疲れなどに繋がるからです。

また、本当に本の文字が見えなくなって遠近両用メガネをし始めてもクラクラしたり、視線を下に向けること(下方視)ができず遠近両用メガネを使いこなせなかったりします。

本の文字が完全に見えなくなって遠近両用メガネしようとすると老眼の度数をかなり強くしないといけません。

そうすると歩くときにクラクラしたり床が斜めになって平衡感覚がおかしくなったりします。

今度は、歩きやすくするために老眼の度数を弱くすると本の文字がボヤケてしまうといった堂々巡りになってしまいます。

なので、「見えるけど見にくくなってきた」と感じ始めたら遠近両用メガネに変えるサインとなります。

この「見えるけど」というのが大事です。

見えるうちであれば老眼の度数を弱めても本の文字が見えるのです。つまり、老眼の度数を弱くして歩きやすくしても本は読める状態にありますので、遠近両用メガネを使いこなせるようになるのです。

また、年齢が若ければ若いほど遠近両用メガネを早く使いこなせます。

眼だけを下に向けるという動きは年齢が若いほどできる確率は上がります。日常生活では使わない動きのため年齢が上がるにつれて難易度が上がってしまいます。

遠くは見えるけど近くがボヤケる

先ほどと症状が似ていますが、遠くは見えているのに近くだけがボヤケる場合も遠近両用メガネをするサインです。

恐らく今までは近くはそのまま見えていたと思いますが、レンズのサポートがないと近くが見えなくなってきたというサインになります。

近くを見るときには、たくさんの力が必要になります。しかし、力が減ってしまい、近くの物を見ることが出来なくなってきている状態です。

遠近両用メガネにすれば、近くをレンズがサポートしてくれますので遠くも近くも見える状態になります。

手元の作業をしていると目が疲れる

スマホや新聞を見ていて目の疲れが気になり始めましたら遠近両用メガネに変えるサインです。ただ、これは単にスマホやパソコンの見過ぎで一時的に疲れていることもあるので見分け方が難しいです。

しかし、一時的な疲れとの違いは

- 夕方頃から疲れを感じ始める

- 以前と比べると目の疲れが早く感じる

- 視線を遠く⇔近くに移動したときにピントが合うのに時間がかかる

がどうかです。

これら3つがある場合は遠近両用メガネを試してみると改善されることが多いです。

目の疲れも気になり始めたら遠近両用メガネを検討しましょう!

初めてメガネをつくるタイミングの見極め方

先ほど、遠近両用メガネが必要になるサインをご説明しました。

次は、遠近両用メガネを作るタイミングはどこなのかを解説していきます!

もちろん、先ほどのサインが出た時もメガネを作るタイミングとなりますがその他にも作るタイミングがあります。

生活に支障が出始めたとき

生活に支障が出始めたときはすぐに作った方が生活の質が上がるのでおすすめです。

「いやいや、そこまで放置しないよ」と思うかもしれませんが、かなり多いです。

家計簿をつけるときに数字の3なのか8なのか見分けがつきにくかったり、軽量カップのメモリが見にくかったりというお話をよく聞きます。

今まで出来ていたことが出来なくなったら生活の質が低下しストレスも溜まってしまいます。メガネを遠近にすることで今まで通りにストレスを感じることなく日常生活を過ごすことができます。

専門家のアドバイスを受けたとき

自覚がなく眼科やメガネ屋さんで測定していたら実は遠近両用メガネをした方が眼の負担が減るということが分かるときもあります。急に近くが見えなくなったら異変に気付きやすいですが徐々に見にくくなっていくため気づいたら見えていなかったということもあります。

お店で近くの検査をしていると小さい字が意外と見えていなかったということに気付く方もいらっしゃいます。

なぜ、今まで気づかなかったというと、見えないので見ようとしていなかったということではないでしょうか。これは、無意識に行っていることが多いようです。お客さまから生活スタイルを聞いていると辞書などは以前よりも引かなくなったとか、活字も読む時間が減ったなど小さい文字に対して読む意欲が低下していることからわかりました。

これでは見える喜びを感じることはありません。遠近両用メガネを作られたお客さまに調子伺いのお電話をすると辞書を引く回数や小説を読む時間が増えたなど喜びのお声を聞くことがあります。

知らず知らずのうちに今までできたことが出来なくなるというのは恐ろしいことですよね。

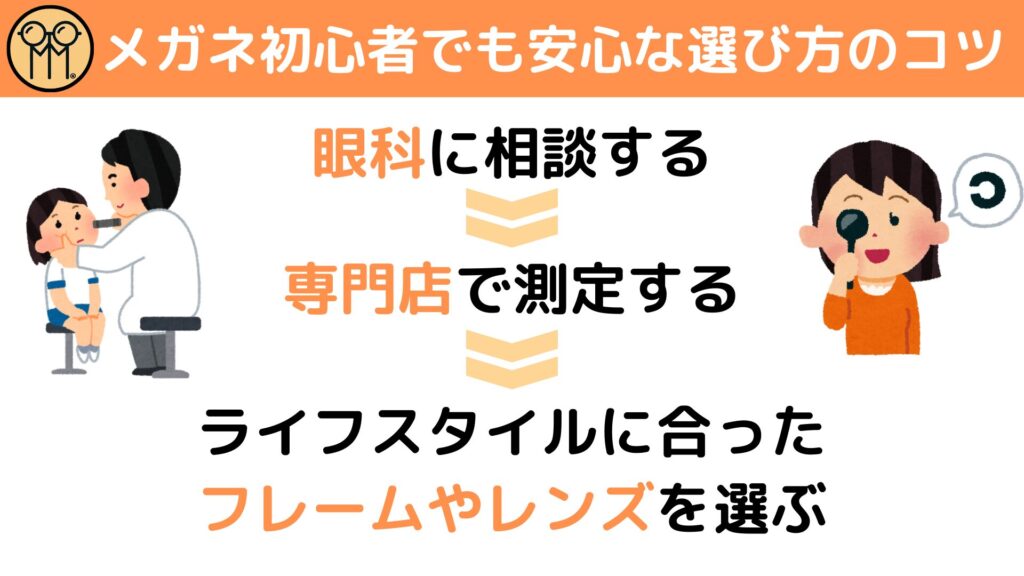

メガネ初心者でも安心な選び方のコツ

メガネを掛けている方が遠近両用メガネに変えるということはさほど苦にならないと思いますが、メガネを掛けていない方はそうではありません。

メガネついて分からないことだらけで、何をしたらいいのかどうやってメガネを注文したら良いのかもわからないですよね。

簡単ではありますが、メガネ初心者の方に簡単なメガネ作製の流れをご紹介します。

眼科に相談する

初めてメガネを作製するときはまず、眼科受診をしてください。

なぜかというと、目に問題がないかということを確認するためです。そもそも、メガネを掛けても目の健康上問題ないのかを確認しなければ安心してメガネを使うことができません。

自分では気づきにくい病気がありますし、自分が感じている見にくさや疲れは眼病からくるものであったりもします。

その判定をできるのは日本では眼科しかありません。

必ず、眼科受診をしてからメガネ屋さんに行くようにして下さい。

もちろん、眼科受診せずにメガネ屋さんで遠近両用メガネを作ることはできます。

その場合は、眼病の早期発見が遅れ手遅れになる場合もあります。リスクを伴う選択肢であることを頭に入れておかなければなりません。

専門店で測定する

眼科受診するとメガネの処方箋が発行される場合があります。この場合は、メガネ屋さんで測定はできず、メガネ屋さんが処方箋のデータ通りのメガネを作ってくれます。

処方箋が発行されずにメガネ屋さんで測定しても良いと言われましたらメガネ屋さんで測定して度数を決定します。

メガネ屋さんはたくさんありますが、国家検定資格である眼鏡作製技能士が在籍するお店で測定すると詳しくアドバイスしてくれます。

初めての方は、右も左も分からない状態ですので、専門家のアドバイスを受けると安心です。

ライフスタイルに合ったフレームやレンズを選ぶ

メガネはファッションでもあり視力矯正するための医療機器でもあります。

あなたの度数と相性が良いフレームやレンズがたくさんあります。専門店ではそのことを考慮したうえであなたのライフスタイルに合わせてフレームの形、色、大きさやレンズの性能などを決めていきます。

メガネ屋さんのアドバイスとあなたの要望を混ぜ合わせて作るとより良いメガネを作製することができます。

まとめ

遠近両用メガネを作るタイミングは、目からのサインや生活に支障をきたすとき、専門家からアドバイスを受けた時です。

見づらさや疲れを放置しておくと目の負担やストレスの原因となります。

遠近両用メガネを掛けてストレスから解放し、快適なメガネライフをお過ごしください!